揭秘首颗中法合作海洋卫星

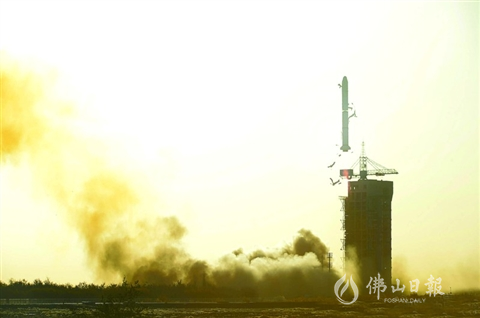

10月29日8时43分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功发射中法海洋卫星,该卫星将主要用于海洋动力环境监测。

海洋卫星因具有全天时、全天候、长期连续观测等优势,不受地理位置和人为条件限制,可以覆盖环境条件恶劣的海区,已成为现代海洋观测的主导手段。

作为中法首颗共同研制的卫星,中法海洋卫星取得了哪些突破?将为我国海洋观测带来怎样的提升?

首次实现海风海浪同步观测

海风和海浪的关系是海洋科学研究的重要内容,也因其复杂多变而成为研究的难点。中法两国优势互补使得中法海洋卫星在世界上首次实现了同时对海浪方向谱和海风速度进行测量。有利于进一步科学认知海洋动力环境的变化规律,提高对巨浪、海洋热带风暴、风暴潮等灾害性海况预报的精度与时效。

在中法海洋卫星上,装载有两台新型体制的微波雷达,两台微波雷达协同工作,从而可以同时、同地获取海风、海浪探测数据。

中方研制的新型微波散射计能够对海面风速和风向进行高精度观测,该仪器国际上首次采用扇形旋转扫描波束体制,可同步获取海面多方位角组合观测数据,降低数据处理复杂度,提高海面风场反演精度。法方研制的海洋波谱仪可以开展海浪有效波高、海浪波向、海浪波速等海浪谱物理量的测量。

“微波散射计和海洋波谱仪频率相近,研制过程中,我们与法方密切沟通,前后开展5次实验,最终解决了二者互相干扰的问题。”航天科技集团五院中法海洋卫星总指挥、总设计师王丽丽说。

中法海洋卫星。

两台载荷的探测数据通过同化手段有机组合,互为补充,能够进一步提高海洋动力环境观测精度,为海上船舶航行、海上作业、海岸带管理等提供有力保障。

多星在轨优势互补

“随着中法海洋卫星发射成功,我国海洋立体观测体系进一步完善。”国防科工局、国家航天局系统工程司副司长赵坚表示,中法海洋卫星探测得到的数据能够与在轨的海洋系列卫星探测数据进行集成,弥补现有海洋系列卫星在探测手段、时间、空间上的不足,建立起种类齐全、优势互补的海洋遥感卫星观测体系。

截至目前,我国已累计发射7颗海洋卫星(其中两颗已退役),形成了海洋水色(海洋一号)、海洋动力环境(海洋二号、中法海洋)以及海洋监视监测(高分三号)3个海洋卫星系列,在我国海洋环境监测、海洋资源开发、海洋防灾减灾、海洋科学研究等方面发挥了重要作用。

据介绍,海洋水色卫星以海洋叶绿素浓度、悬浮泥沙、可溶性有机物等海洋水色信息为主要观测目标;海洋动力环境卫星主要观测海面高度、海面风场、海浪谱等海洋动力环境要素;海洋监视监测卫星则主要监测海冰、海上溢油等海面目标。

中法海洋卫星研制团队。

“我国是海洋大国,海域广袤、海岸线漫长、岛屿众多。提升海洋观测水平对于我国经济发展、生态环境保护意义重大。”中法海洋卫星中方首席科学家刘建强说。

中法合作仍将深化

“中法海洋卫星是中国与欧洲发达国家在航天高科技领域开展的首次合作。”国防科工局、国家航天局副局长吴艳华表示,我国科技工作者和法方研究人员开展了全方位、高水平、实质性的交流和合作,有利于充分借鉴先进成果和经验,加速提升我国海洋科学研究能力,带动我国海洋高科技发展。

法国是世界上海洋监测和海洋环境预报技术比较先进的国家,在海洋波浪方向谱雷达遥感测量方面有近30年的研制经验,在遥感数据系统设计、数据获取与反演、预报模型同化应用、微波遥感载荷研制方面取得了大量成果。

中法双方共同研制了卫星数传分系统,负责接收微波辐射计和波谱仪传来的遥感数据,并根据情况“智能化”选择编码存储或是直接将数据传回地面接收站;中法海洋卫星上的固态存储器分区设计是特有的,设计人员将固态存储器分成了两个区域,中方和法方分别使用,互不干扰……

“合作成果来之不易。”王丽丽介绍,中法海洋卫星是两个航天大国在系统级上的合作,双方执行不同的技术标准给合作研发带来很大的难度。中法科研人员密切沟通、求同存异,并充分发挥创造性,确保了卫星最终研制成功。双方科研人员也在合作中结下了深厚的友谊。

10月29日8时43分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功发射中法海洋卫星。

“中法海洋卫星数据还可提供给世界各国科学家、预报员使用,为海上船只航行安全、全球海洋防灾减灾、全球海洋资源调查提供服务保障。”吴艳华表示,中法双方将进一步在中法天文卫星、空间气候观测、对地观测和空间科学等方面开展互惠互利合作。

未来我国海洋卫星组网有何规划?

中国目前已经初步形成了海洋水色(海洋一号)、海洋动力环境(海洋二号、中法海洋)以及海洋监视监测(高分三号)3个海洋卫星系列,建立起了优势互补的海洋遥感卫星观测体系并已发挥了显著的社会和经济效益。

“海洋二号B星”总指挥兼总设计师张庆君指出,根据建设海洋强国战略,适应海洋资源开发、海洋环境保护、海域使用管理、极地大洋管理和海洋权益维护等方面的需求,中国应大力发展海洋系列卫星,为海洋灾害的监测和防灾减灾建设提供全方位的信息服务,统筹建设三类海洋卫星体系,构建中国海洋卫星星座。

按照《海洋卫星业务发展“十三五”规划》及《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,到2020年,我国将研制和发射上述3大类系列海洋卫星共十余颗。具体来说,在海洋水色卫星方面,“海洋一号C 星”将于2019年迎来小弟弟“海洋一号D 星”,与其组成中国首个海洋民用业务卫星星座,进行组网观测,大幅提高水色卫星全球覆盖能力。在海洋动力卫星方面,“海洋二号B 星”将陆续迎来后续星即“海洋二号C星”和“海洋二号D星”,实现3星组网,探测海面高度、海面风场和海面温度信息。此外,随着中法海洋卫星、海洋盐度探测卫星的发射,它们作为新型海洋动力卫星将获得海面波浪谱和海洋盐度信息的探测数据。在海洋监视监测方面,“高分三号”将联手未来发射的两颗合成孔径雷达业务卫星,组建监视观测网络。

三大类系列卫星同时在轨运行,可为海洋环境资源、海洋防灾减灾、海洋经济、海洋生态、海洋安全等领域提供不同分辨率、不同时效、不同种类的丰富的多源海洋环境信息,同时还可服务于气象、环境、交通、农业和水利等行业的部分业务需求。

值得一提的是,中国正在努力搭建的海洋卫星星座系统是国际空间基础设施,获得的相关数据不仅服务自身,而且向世界各国和地区开放,广泛造福于国际社会并且已经使包括美国在内的很多国家从中受益。

相关新闻

《三体》作者基因搭“顺风车”上太空

记者从航天科技集团一院了解到,此次发射的长二丙火箭除了搭载中法海洋卫星外,还利用剩余运载能力,以“顺风车”的形式搭载了7颗小卫星。长二丙火箭副总设计师徐勤介绍,以往长二丙火箭除了主星任务外,最多搭载1到2颗小卫星,这次搭载的小卫星数量创下了长二丙火箭之最。

为了适应“一箭多星”发射任务,研制队伍在箭体结构上进行了改造,设置了卫星搭载环形安装平台,便于小卫星的搭载安装,并增加了搭载控制器,目的是接收到主星实际分离信号后,依照时序发送给搭载的小卫星,由小卫星自行完成分离动作。

长二丙火箭执行任务期间,还运送了人类基因样本至太空。航天科技集团一院宇航部有关负责人介绍,该项目为技术演示验证暨公益发射项目,基因样本由《三体》作者、科幻作家刘慈欣,物理学家、科普作家李淼,项目发起者陈实,项目投资人李冰等人捐献,运送的基因样本装在太空基因容器内,安装于本次任务中搭载的天仪研究院研制的立方星内。这些基因样本随卫星进入太阳同步轨道后,将在太空长期保存。

基因样本在发射过程和轨道保存期间的环境监测数据将被记录并回传,充分验证地球物种基因样本在太空保存的可行性和有效性,探索与宣传地球物种基因资源保护。

什么是海洋卫星?

海洋卫星是主要用于海洋水色色素的探测,为海洋生物的资源开发利用、海洋污染监测与防治、海岸带资源开发、海洋科学研究等领域服务而设计发射的一种人造地球卫星。

部分海洋卫星简介

“海洋二号A星”与“海洋二号B星”

两者都属于海洋动力环境卫星,主要任务是监测和调查海洋环境,获得包括海面风场、浪高、海流、海面温度等多种海洋动力环境参数,直接为灾害性海况预警预报提供实测数据,为海洋防灾减灾、海洋权益维护、海洋资源开发、海洋环境保护、海洋科学研究等提供支撑服务。

“海洋二号B星”除了装载雷达高度计、微波散射计等载荷之外,还新增了船舶识别和数据收集分系统,具备对全球船舶自动识别以及接收、存贮和转发中国近海及其他海域的浮标测量数据的能力。

“海洋一号C星”

在类型上属于海洋水色卫星,用于观测海水光学特征、叶绿素浓度、海表温度和海洋污染物质,并兼顾观测海水、浅海地形、海流特征等要素。该卫星将为全球大洋水色水温业务化监测,为中国近海海域与海岛、海岸带资源环境调查、海洋防灾减灾、海洋资源可持续利用、海洋生态预警与环境保护提供数据服务,也可为气象、农业、水利等行业应用提供支持。“海洋一号C星”装载了海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪、紫外成像仪、星上定标光谱仪和船舶自动识别系统等5个有效载荷。观测精度、观测范围、使用寿命均比这个系列的前两颗卫星大幅提升。

“高分三号”

是中国首颗兼顾海陆观测的雷达成像卫星。它能全天候、全天时实现全球海洋和陆地信息的监视监测,并通过左右姿态机动扩大对地观测范围,提升快速响应能力。它不但可以监测中国临近海域的风暴潮、热带气旋、海冰、海面溢油、绿潮等,而且可以监视海岸带、海面船舶、岛礁人工设施、海上石油平台等,为灾害监测和评估、应对重大环境事件提供地理空间信息支持。

原标题:中法“造星”共观风浪

——揭秘首颗中法合作海洋卫星